Ore yeye o! A Orisa Brasil hoje compartilha com vocês a linda história de Osunyemi Ajike, brasileira, moradora da cidade de São Paulo, que foi recentemente iniciada para Osun na cidade de Oyo, passou lá 17 dias de iniciação confira o testemunho:

Desejo transmitir algo da minha experiência de iniciação em Osun, no interior do culto tradicional de família ioruba, em Oyó/Nigéria. Para isso, sinto que seja preciso algumas notas prévias a esta escrita. Algo que possa situar um leitor sobre o lugar em que me encontro em relação a essa imersão, de modo que este texto alcance o reconhecimento e minha gratidão ao seu povo. Como notas prévias, o que posso dizer é que frequentei diferentes religiões ao longo da vida, especialmente na adolescência, desde a primeira comunhão e algumas missas de domingo no catolicismo, a umbanda cultuada ancestralmente em minha família, mesa branca espírita, passando por uma iniciação margui hindu, uns bons anos em uma umbanda com culto de nação angolana, até chegar à constatação de que não era possível provar a existência de deus nem a sua inexistência. Parto, então, de uma posição agnóstica e, mais precisamente, ateia, mas profundamente interessada na riqueza humana, presente em diferentes espaços e comunidades que se organizam em torno de cultos religiosos. Sou, ainda, profundamente tocada e aprecio um batuque. Os toques, danças e cantos oriundos do candomblé – essa religião brasileira e sua preciosa heterogeneidade – têm o poder de tocar meu corpo e mobilizar afetos. Os cultos aos orixás, com suas representações, têm uma relação com os fenômenos da natureza: águas, ventos, barro, folhas. A ideia de axé como força é uma dimensão que aprecio. São elementos da natureza, sensíveis, experimentáveis e que, portanto, não precisam, ao menos necessariamente, de qualquer outra formulação em termos de fé. Pode-se facilmente apostar nas forças presentes na natureza, senti-las. É algo que se aproxima de uma simplicidade e uma prática muito rudimentar: pé no chão. E foi este “pé no chão” que fui buscar em Oyó.

A imersão deu-se antes da ida. Sem saber exatamente o que faria por ali, apenas queria conhecer o festival de Osun em Osogbo – bons anos antes, os búzios trouxeram que era “filha de Osun”. A viagem para a Nigéria surgiu da ideia de conhecer as terras iorubas, parte de nossa ancestralidade brasileira. Uma parte, no entanto, que insiste em ser recalcada de nossa história.

Ao partir disso, o passo seguinte era descobrir como ir pra lá, onde ficar e, daí, o que faria. Tinha certeza que não seria uma viagem turística. Fiz um contato com uma pessoa do Rio de Janeiro que fazia viagens para a Nigéria. Na verdade, foi o único contato que encontrei de viagem para esse país. Contatos iam e viam até que conheci uma senhora mineira que fora à Nigéria e estava para voltar no mesmo período em que eu pretendia ir. Foi quem me trouxe as primeiras dicas para essa viagem. A Nigéria não é considerada um país “amigo” pela embaixada brasileira, há informações que, para marinheiras de primeira viagem, soam um tanto incertas (para não dizer, assustadoras). Enfim, minha escolha seguiu as indicações dadas pela mineira: havia uma portuguesa que morava lá havia muitos anos e era embaixadora cultural de um “tal” de Alaafin, de Oyó.

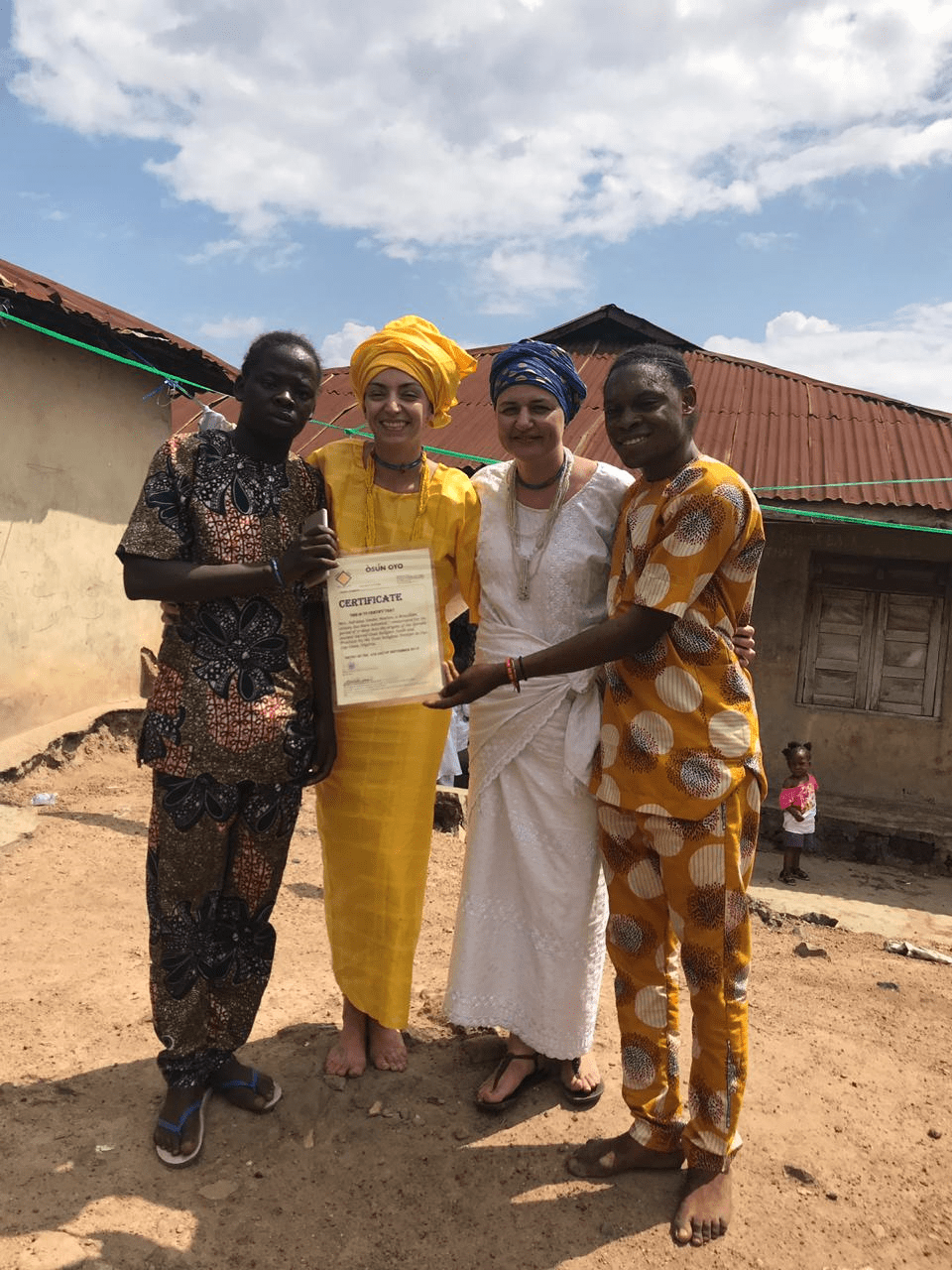

Honestamente, não sabia o que isso poderia querer dizer. O que me permitiu topar essa aventura foi o fato de se tratar de uma mulher, alguém que me receberia e ajudaria enquanto estivesse nesse país. Após muitas conversas, a embaixadora indicou que fossem jogados os búzios por algum sacerdote em Oyó, para saber o que eu faria enquanto estivesse por ali. Se a ideia era conhecer comunidades locais, uma imersão antropológica, uma iniciação pareceu-me bem pé no chão.< Os preparativos foram rápidos: passaporte, toda a série de documentos para o visto nigeriano, passagens e as conversas com outros dois brasileiros que estavam a caminho de Oyó. Da ida à volta, foram 25 dias, e tive pouco tempo fora da comunidade de Osun onde estive por 17 dias.

O período em que estive em Oyó, em agosto, corresponde aos grandes festejos tradicionais da cultura ioruba, como o Festival de Sango em Oyó, quando pude conhecer o rei Alaafin, o Ano Novo em Koso e o Festival de Osun em Osogbo. Enfim, foram 17 dias de iniciação no local onde se encontra o assentamento mais antigo de Osun – apesar de Osogbo ser no estado de Osun, que também fora parte do império de Oyó.

Durante esse tempo, não podia colocar a cabeça para fora da pequena casa onde estava. Bem antiga, de chão pisado, boa parte em ruína, com grande movimentação de pessoas da comunidade, inclusive, de católicos e muçulmanos. Havia um estreito corredor, que equivalia a 14 passos, onde conseguia andar. O primeiro dia é marcado por um grande festejo, muitas pessoas cantando para Osun e tambores falantes. Jogam-se os búzios para as recomendações iniciais, realizam-se rituais, vai-se ao rio e, desde a volta à casa, fica-se ali por mais 16 dias em um total de 17 dias. Em cada dia que passei, tomava banho com folhas maceradas e, em dias intercalados, havia rituais. Todos os dias havia reza, mas não como costumamos entender a reza. Ali, pessoas rezam como conversam, é parte do dia a dia. Joga-se obi frequentemente e, mais importante, pude acompanhar pessoas da comunidade que vinham à casa para falar com IyaOsun, jogar obi e chorar.

É o dia a dia na comunidade, com a proximidade do povo de Osun que foi possível reconhecer um tanto de familiaridade com esse povo. Achava graça como pediam ajuda para o povo de Osun, a dinâmica carinhosa e também a liberdade, características dessa comunidade e seus filhos. Belos, charmosos, cabelos sempre bem arrumados, afora os segredos de Osun.

Era possível se identificar com seus traços e, por fim, pude reconhecer que era parte da família e que, ali, era minha casa também.

Os rituais e festejos do último dia também deixam saudades. E me pergunto como seria não ter a oportunidade de viver essa experiência, ou como seria de outra forma que não com essa imersão. Foram 17 dias de muito aprendizado, trocas afetivas e banhos que aproximam o Orisa. Era curioso, mas havia conversas com pessoas que só falavam o ioruba e nos entendíamos, trocávamos confidencias e lágrimas. Foi difícil deixar a comunidade e leva um tempo até conseguir colocar os pés no chão de asfalto. Voltar demora e a vontade de voltar é recorrente. Há muitos elos de ligação, uma família, amigos e toda uma comunidade para reencontrar.

Òsúnyemí àjíké Òsúnmákindé

Outro depoimento de Osunyemi:

“Um cadinho d’África… e porque não se brinca com racismo.

Terceiro dia em Oyó, Nigéria. Dia do festival de Osun em Osogbo, Estado de Osun (que, antigamente, pertencia ao império de Oyó).

Uma grande festa rumo ao rio consagrado à Osun começa logo cedo e, com o chegar da tarde, amontoa-se de gente. Pessoas com suas mais lindas roupas, cabelos enfeitados, muita música, rezas e dança. Lá estava eu: a oyinbo (que, em yorubá, quer dizer “mulher branca”). Ao que logo aprendi a responder: “tooo”.

Quis colocar os pés no chão daquelas terras e, naquele dia, vivi uma dureza da terra. Mal podia andar porque, a todo momento, era interpelada pela multidão. Daare me acompanhava atento.

Por um tempo, imersa, achei que fosse “brincadeira”, parte da festa. Talvez estivesse desejando não entender o que se passava. Então, conforme o andar se tornava mais difícil, perguntei ao Daare o porquê das pessoas quererem tirar fotos comigo. Ao que ele respondeu: “Porque tirar foto do seu lado, por ser branca, engrandece a pessoa.”

Ali, rumo ao rio, naquele momento, parei e não consegui conter. Não consegui segurar um choro doído. Perguntei se podia recusar, tentei justificar, explicar que não achava certo, por que viam em mim como grandecer? Ele disse com dureza também pra que eu não recusasse, “não, não, não”, não seria “educado” ou “pior”.

Mesmo imersa numa cultura preta, já era tarde e branca. Já não conseguia disfarçar o tormento. A tristeza de reconhecer que ser branca era de algum modo engrandece-dor. Assim, constatei na terra do corpo uma minha responsabilidade. Reconheci, ali, a dívida histórica que tenho com pretas e pretos da terra. Povos que, como este, vieram construir terras de cá. E que trazem ainda, desde a sustança, o samba e até um jeito de rezar.

Da pretensão de que aquilo fosse simples “brincadeira”, tive de suportar um racismo que achava nem era meu, resistir a pena da caminhada, forçar o sorriso doído na boca, disfarçar algo de uma vergonha profunda e levar a oyinbo das terras ao rio”

Òsúnyemí àjíké Òsúnmákindé